Im Oktober 2023 erschien der neue Roman von Daniel Kehlmann, „Lichtspiel“. Darin beschreibt der Autor das Leben des erfolgreichen Regisseurs Georg Wilhelm Pabst, indem er Realität und Fiktion kunstvoll miteinander verwebt.

Nachdem auch schon die Lektüre seines letzten Werkes, Tyll, ein wahrer Genuss war, freute ich mich sehr auf Kehlmanns neues Buch. Während „Tyll“ in der Zeit des 30-jährigen Krieges spielt, erzählt der Autor in „Lichtspiel“ auf knapp 500 Seiten das Leben des erfolgreichen Regisseurs von den 1920er Jahren bis zu seinem Tod in den 1960er Jahren.

Die ersten Rezensionen des Romans fielen überaus positiv aus und Vorfreude und Erwartung waren groß, als ich das Buch schließlich in den Händen hielt. Und wie ich nach dem Lesen der ersten paar Seiten feststellen konnte, versteht Kehlmann es derart gut zu schreiben, dass man als Leser sofort gefesselt ist von den im Roman auftauchenden Charakteren und seinem Protagonisten G. W. Papst. Wie viele erfolgreiche amerikanische Autor_innen, die diese Technik in Creative-Writing-Kursen unterrichten, weiß auch Daniel Kehlmann um die Wichtigkeit der wohlformulierten ersten und letzten Sätze eines Romans und zieht damit einen Leser wie mich gleich in seinen Bann.

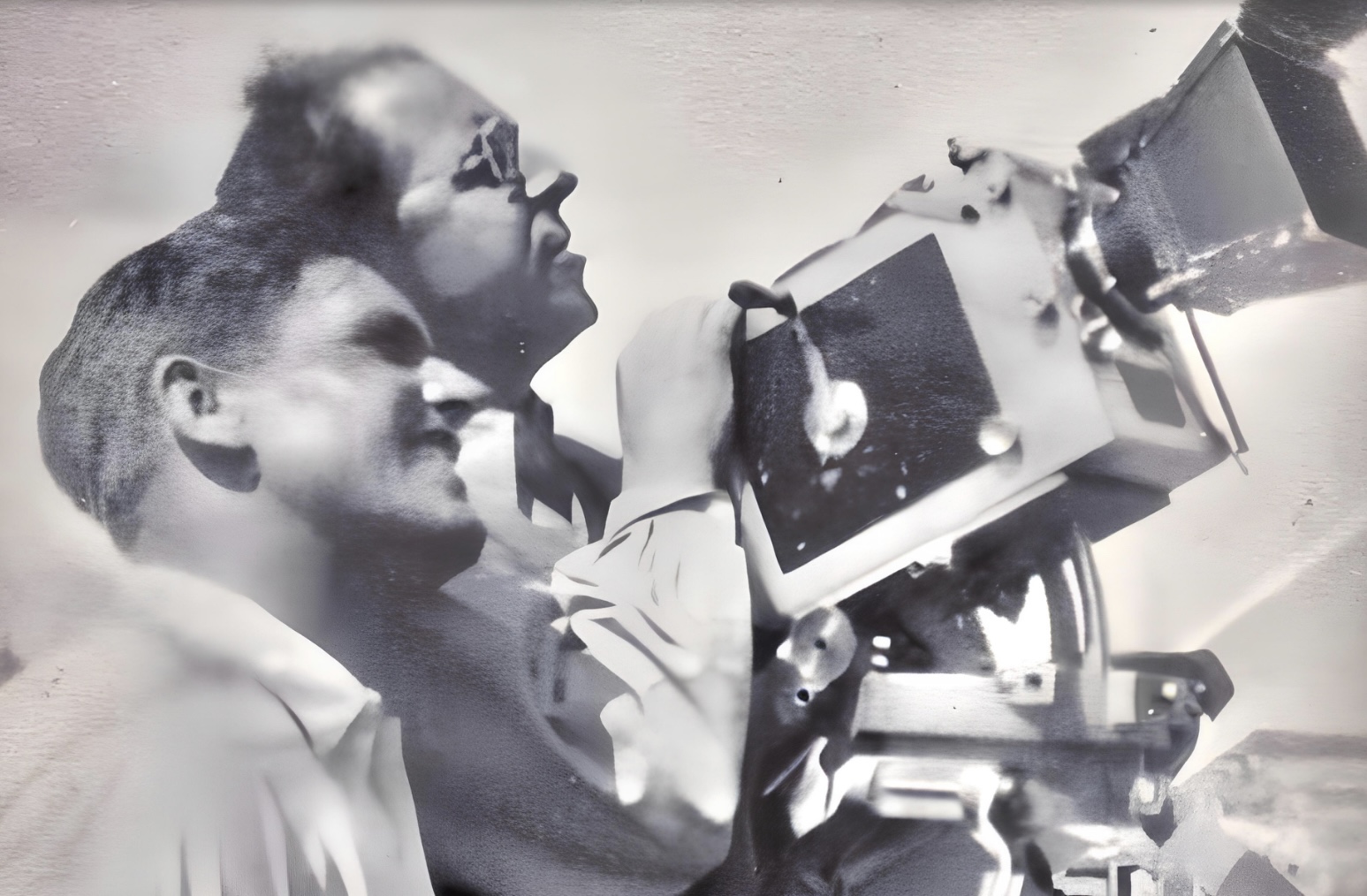

Für die Rahmenhandlung erfand der Autor einen dementen Altersheimbewohner, der deswegen zu einer ORF-Sendung mit dem Charmeur Heinz Conrads geladen wird, weil er vor Jahrzehnten Kameramann von G. W. Pabst war. Die beiden hatten miteinander in den letzten Kriegstagen an dem verschollenen Film „Der Fall Molander“ in Prag gearbeitet. Doch der kranke alte Mann kann sich daran nicht mehr erinnern und bringt den am Bildschirm immer so schleimig-freundlich wirkenden Fernsehmann damit zur Rage.

Kehlmann lässt im Roman unterschiedliche Figuren – reale sowie fiktive – seinen Protagonisten Pabst beschreiben und erzeugt damit ein vielschichtiges Bild von einem kompromisslosen Künstler, der aufgrund der Umstände für die Nazis Propagandafilme wie „Komödianten“ oder „Paracelus“ produzierte bzw. produzieren musste.

Letztlich geht es in dem Werk um die moralische Frage, wie jemand, der mit dem mörderischen Regime des Nationalsozialismus nichts zu tun haben wollte, doch zum Mitläufer wird. G. W. Papst war in den frühen dreißiger Jahren wegen der Machtergreifung der Nazis zunächst nach Frankreich gegangen und später in die USA. In Hollywood kannte man den Regisseur gut, doch die großen Studios boten ihm, der kein Englisch konnte, nur schlechte Drehbücher an, von denen er eines verfilmte und damit einen Misserfolg verbuchte. Als „box office poison“ gebrandmarkt, fuhr er 1939 zu einem Familienbesuch zurück in die „Ostmark“, konnte aber das Land wegen des Kriegsbeginn im September dann nicht mehr verlassen.

Für jemanden, der die Zeit nicht selbst erlebt hat, ist es aus dem Abstand heraus – und in einer Demokratie lebend – leicht, darüber zu urteilen, ob G. W. Papst als Regisseur für Goebbels‘ Ministerium hätte arbeiten sollen oder nicht. Ob es für ihn, wie Kehlmann schreibt, tatsächlich die Alternative Konzentrationslager oder Filmemachen für Goebbels gab, kann ich nicht sagen, ist bei einem weltberühmten Künstler wie Pabst aber durchaus denkbar. Ähnlich wie Erich Kästner versuchte Pabst, in dem mörderischen Regime irgendwie seinen Beruf beizubehalten und zu überleben. Während Kästner jedoch freiwillig in Deutschland blieb, um einen Roman über diese unselige Zeit zu verfassen, hatte der beginnende Weltkrieg Pabsts für den Spätherbst ˋ39 geplante Ausreise vereitelt.

Was Daniel Kehlmann mit seinem Roman hervorragend gelingt, ist beim Leser Interesse für die filmischen Arbeiten des Regisseurs Papst zu erwecken und Interesse an den vielen Namen aus dem damaligen Filmgeschäft, die der Autor nennt.

Ich habe den Roman im Zug auf einer Fahrt von Wien nach Innsbruck und zurück gelesen und nebenbei immer wieder Personen, die Kehlmann in seinem Roman auftauchen lässt, gegoogelt sowie auf YouTube nachgeschaut, ob und welche Werke des Regisseurs dort verfügbar sind (es sind einige…).

Der Roman ist also nicht nur ein großes Lesevergnügen, sondern bringt es auch zuwege, einen für die großartigen Stumm- und Tonfilme des großen Regisseurs zu begeistern. Kurzum: „Lichtspiel“ ist große Literatur mit Mehrwert.